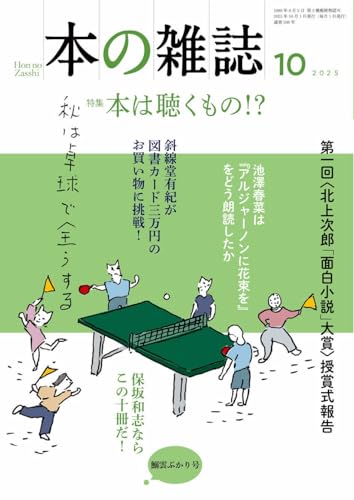

本の雑誌 2025年10月号 (No.508) 鰯雲ぷかり号 / 本の雑誌社 / 800円 + 税

表紙デザイン クラフト・エヴィング商會 [吉田浩美・吉田篤弘] / 表紙イラスト 沢野ひとし

特集:本は聴くもの!?

最近大学時代の友人たちと会ったら目を悪くした人がいて、オーディオブックは非常にありがたいと。ジョギング中に聴いている人もいて、身近な浸透を感じました。もっとも私は紙の本にこだわっていて、浜本編集発行人同様にまったく未体験の世界。特集を読んでも、うーん、しばらくはいいかな。

驚いたのがオーディブルとオトバンクの違いはあれど、演出はもちろんのこと、BGMや効果音も入るものがあるらしく、複数人でのラジオドラマ風もあるとか。それはもう別のなにかではないのか。サピエ図書館の単調な読書でこそ世界が広がると思うのですが…。小野不由美は「一人が読め」と言ったらしいですが納得です。

多くの人が挙げる尾上菊五郎の『国宝』21時間は、先の友人もオススメしていて興味はあります。あと池澤春菜の『アルジャーノンに花束を』。ところで、自分で売り込んだのか、編集部から任されたのか、どっちなんだ。あー、売り込んだら任されたと取ればいいのか。

新刊

東えりかの『天皇を覚醒させよ 魔女たちと宮中工作』は香淳皇后を誑かした女官の話。なかなかにタブーで面白そう。

『神の目の小さな塵』が復刊。『ニューロマンサー』やら『砂の惑星』やら学生時代に見かけた作品がポロポロ出てきて、その度に多少のノスタルジーを感じますな。

連載

図書カード三万円使い放題!は斜線堂有紀。丁寧で無駄のない紹介に好感度が更に上がりました。『嘘発見器の発明者たち』はやっぱり面白そう。ちなみに彼女にはメフィスト賞への狂った愛情を綴ったエッセイがあり大好きです。

V林田は『鉄道書の本棚』に掲載できなかった作品の紹介。労使問題でなく運輸族の利権って線は、裏を取れなかった点も含めて面白いし、きっと事実なんでしょう。

urbanseaは「クウネル」。00年代まではカウンターカルチャーだったものが、10年代にはメインストリームになり、自己変革する。木村衣有子は「私」の主張だけでなく、豪華さをあきらめなければならなかった世代観も伝えているらしい。「クウネル」だめになったよね、と軽く言えないものがあった。

井上荒野は「今月書いた人」によると免許を取れたようだ。結局取れないんじゃないかと恐れていたのでよかった。

北上次郎賞受賞の八潮久道は会社で中間管理職を務めるビジネスマンで人気ブロガーとか。

北原尚彦の言及する『犯罪王モリアーティの生還』。大学時代、江藤先輩にもらった本の中にモリアーティ物が会った気がするけど、いまどこにあるのかな…。

青山南のラングストン・ヒューズの詩の木島始の訳業の紹介は、視覚がリズムを生む仕掛けが明快で、わかりやすい!

円城塔は『テクノ封建制』と『PLURALITY』。後者の「東洋的」が魅力的ですが、領主が勝っちゃうんですよね、という諦め感もあります。

サイバー心理学をめぐる「テクノロジーによる人間の精神の変容」を描く『ヴァーチャルに治癒される人間』。風野春樹は言葉を選んでいるけど無茶苦茶とっつきにくそう。

読み物作家ガイドは保坂和志。めんどくさそう…。