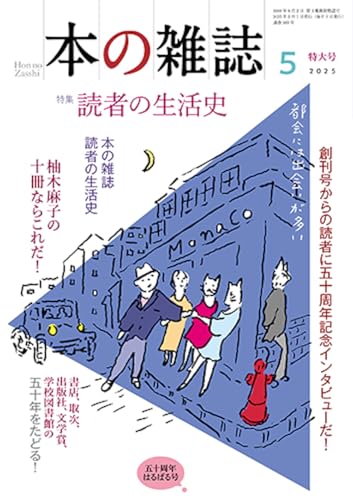

本の雑誌 2025年5月号 (No.503) 五十周年はるばる号 / 本の雑誌社 / 1000円 + 税

表紙デザイン クラフト・エヴィング商會 [吉田博美・吉田篤弘] / 表紙イラスト 沢野ひとし

バックナンバーが揃った !

つい先日、本の雑誌のバックナンバーを揃えることができました。さすがに初期の号の入手はあきらめていて、第1号~第10号は復刻のセット。最後の入手は第19号で、ネット上の古本屋さんで800円でした。全部読む目標はあるのですが果たして…。

特集: 読者の生活史

50周年記念特集は、読者に寄り添った特集。らしいと言えばらしいのですが、読んで面白いかと言われると微妙。個人的な思い入れよりも、取次や文学史の50年のほうが楽しめました。

中でもダントツに良かったのが能勢仁「読書をめぐる五十年」。年表の項目は網羅的で淡々としているのに、コメント欄では現在の出版業界、本屋事情への鬱屈した不満が爆発していました。

新刊

久田かおりの国内エンタメでは『ブレイクショットの軌跡』が、へぇ、この路線も書くんだとという意外さと面白そうさで驚きました。遠田潤子『ミナミの春』は、やっと読めそうな話が出てきたな、と。きっとうまいはず。

東えりかは『野口五郎自伝 僕は何者』。実力派とは聞いているけど、秀樹やひろみ人気より劣るし、曲も知らないし、まさに「何者」って感じ。光の当たらない部分での活躍がどんなのか知りたいですね。

宇田川拓也の紹介する『嘘と隣人』は、定年退職して使い途のない推理の行く末は本当に心に染みそうです。

連載

永江朗は本の断捨離。私も最近、実家の整理で泣く泣く漫画の単行本や中学高校で集めた文庫本等をごっそり捨てたので身を切る辛さはわかります。私に爽快感はなく、喪失感ばかりで、今でも決断を後悔しています。それなのに彼は40年間のライター生活での自分の記事の切り抜き集を捨てる決断をするのだから相当につらい…。私のわがままな個人的希望ですが、自分の蔵書は死後に適当に捨ててほしいです。

栗原康は、スペイン革命で活躍したアナキスト、ドゥルーティ。面白いなぁ。武闘派の典型みたい。

穂村弘は立ち読みの話。私も高鍋の田中書店で参考書立ち読みしてました。

♪akiraの紹介するこのミステリーが岩波文庫なんだぁ『夜の来訪者』。

和氣正幸の紹介する「Sprout Books and Art」は玉川高島屋の向こう側。あぁ、何となくオシャレ感がある場所だわ。似合いそう。

山岸真は『伊藤典夫評論集成』に「あえて」SFファン必読と言うけど、22000円かぁ…。

urbansea 最後の重松清がデスクに言われる「知床半島のラーメン屋のバイトのおねえちゃんにも分かるように書け」っていい言葉だなぁ。

服部文祥は「生命とは何か、生きるとは何かを言説空間に求めるのが本連載の趣旨である。」として、もう10年も連載していて、ずっと面白い。生命の始まりを偶然に求めるのは無理があるので、誰かが設計した説以外に、最近では量子が注目されているとか。またお前かって感もあるけど。

鏡明は「生成AIと小説」。生成AIも結局は自分が思考するのとやっていることは同じ、と言いつつ、「ちょっと複雑」が正直な感想ですよね。あと、初音ミクが音楽制作の門戸を広げたのはまさにその通り。ボーカルを楽器の1つにできたのは大きいと思います。あと読み手より書き手が多くなる問題は面白い。みんな作家になりたいからね。

風野春樹の『ヤギの睾丸を移植した男』はほんとトランプ。民主主義は悲しいくらい弱いなぁ。