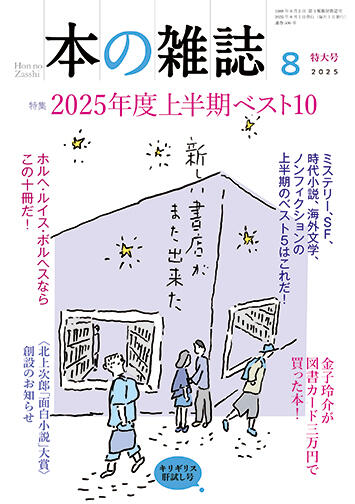

本の雑誌 2025年8月号 (No.506) キリギリス肝試し号 / 本の雑誌社 / 1000円 + 税

表紙デザイン クラフト・エヴィング商會 [吉田浩美・吉田篤弘] / 表紙イラスト 沢野ひとし

特集:2025年度上半期ベスト10

1位は『熟柿』。長年の佐藤正午ファンの友人も激推しです。でもねぇ…。文中にもある『永遠の仔』もそうだし、その友人が薦める『水車小屋のネネ』もそうだけど、読書がつらそうなんでうよね…。もうそういうのいいかなぁと。

2位の『ルポ 秀和幡ヶ谷レジデンス』は悪徳業者 vs マンション管理組合の対立図かな。

3位は『父の回数』。

個人的には6位『バベル』がずっと宿題なので気になります。

SFの牧眞二は『伊藤典夫評論集成』。野田昌宏のスペオペの楽しいSFと並行する、伊藤典夫主観を「アイデアやシチュエーションがしっかり構築され、小説表現も洗練をめざすもの」と紹介。まったくそのとおりと思うので、知らないうちに影響を受けているのでしょう。「スター・ウォーズ」に対して「転向」などという言葉を使っているところから察するに、当時、ニューウェーブ推しに対するそのような意見もあったのだろうなと推測。閉塞感のある状況の中で打開策を求めた姿勢は同じだったけど、変に小賢しい文学臭のある作品群を、王道のバカ路線が吹き飛ばしたステレオタイプな図なのかもしれません。なお2位はここでも『バベル』。強いなぁ。

藤ふくろうの海外小説では『きみはメタルギアソリッドV:ファントムペインをプレイする』。海外版のラノベかと思ってたら、ゲームの戦闘の舞台のアフガンに父や叔父を見る話らしく、いきなり真剣味と海外現代小説感が増しました。

冬木糸一のノンフィクションはどれも面白そう。『僕には鳥の言葉がわかる』は、あーそうですか、で終わりそうなところを、その研究をどう実験に落とし込み、論文に説得力を持たせるか、にまで踏み込むらしく、おぉ凄い。『量子超越』はタイトルがいい。

新刊

海外小説では『極北の海獣』が良さげ。

SFでは『未来』の真正面からのアプローチが個人的に嵌まるかどうか。『ディスクロニアの鳩時計』『去年、本能寺で』『レモネードに彗星』はどれも面白そう。

国内小説で沢木耕太郎。存命だったの?と調べると77歳。『深夜特急』を勝手に学生運動華やかなりし1960~70年代にアジアに目を向けた青年の話しと思い込んでたら、1986年~で著者40代の作品。感覚が20年くらいズレてました。リアルタイムで書評くらい読んだはずなのになぁ。

東えりかは家を建てるノンフィクション4連発。『ハリウッドのプロデューサー 英国の城をセルフリノベする』が背景含めて無茶苦茶面白そう。完成していないのもいいなぁ。羽田圭介のはふーん。小川糸のもふーん、けど山は厳しくないかなぁと要らぬ心配。橋本麻里、山本貴光のは4月号の巻頭にあった九州大学の書架を運び込んだもの。「本のための家」ってのが素晴らしい。

連載

図書カード三万円使い放題は金子玲介。6月号のエッセイがいい意味の小説バカだったけど、慶応卒のメフィスト賞受賞者と知り、何だお気楽な奴なのかと思うも、インタビューを読むと無茶苦茶純文学の選考でジタバタした末の転向だとわかり、売れてよかったなぁと純粋に思いました。でも、会計士はちょっとずるい。

なお今月号は金子玲介特集の感もあり、『流星と吐き気』を久田かおりと杉江が紹介し、『死んだ山田と教室』が北上次郎「面白小説」大賞にエントリー。要旨に「新しい才能を世に送り出すこと」とあるけど、もう十分ではないのか、まだ足りないのか? ちなみに他のエントリー作品は今ひとつピンと来ません。

津野海太郎は長田弘と同じアパートに住んでいたらしい。先月号で想像したのから更に10倍増しで親しいのでした。あと、いきなり晶文社のデザイン全般を手掛けることになる平野甲賀がかっこいい。

古本屋台は山頭火をけなしておじさんに怒られる。耳が痛い。

穂村弘は「嬉しい重み」。たくさん本を買っての重みは確かに嬉しい。

♪akiraは『あなたの知らない、世界希少言語』と「KNEECAP / ニーキャップ」。どっちも良さげ。前者はネットの情報だけで書き上げたらしい。そんなもんもありなのかと純粋に驚きます。

和氣正幸は青熊書店。自由が丘にあったときに行きましたがちょっと守備範囲からは外れてました。@ワンダーっぽさが熱烈欲しかったけど、コンセプトと場所柄仕方なかったかなぁ。

高円寺の断捨離古本屋は本当に拾えなさそうな感じ。平沢二拍は同じ高円寺で、あづま通り商店街の「街のZINE通り」と「ほんの通り道」を紹介。おぉ、ここは私が1992年~1996年頃まで野方に住んでいた頃に毎日通っていた場所。駅そばに高円寺文庫センターと趣味の良いレンタルビデオ屋があり、定食屋が何件もあり、古本屋もありました。懐かしいし、あの頃やって欲しかったイベントです。

urbanseaは『凡夫 寺島知浩』。「BUBKA」を作った男らしいがひどそう。時代が悪かったとしか言えない筆者、樋口毅宏にただ同情するし、小説家になれて良かったなぁと思います。今月号はそんなのが多いな。

三橋曉は『リライト』。とてもおもしろそうな本なのでスキップ。そうかリライト版もあるのか。

栗原康は『日本型コミューン主義の擁護と顕彰』。途中まで天皇制民主主義礼賛を推しているの話を意外に思ってたら最後はひっくり返してくれました。だよなぁ。天皇陛下の下で自発的に束になるってやはりおかしい。「力を抜いて、全力でダラダラしよう」

服部文祥は『人類はどれほど奇跡なのか』。「波動」でしかない素粒子は存在自体が確率でしか捉えようがないが、ある程度のまとまりになると見て触われる物体となる。同様に、因果関係だけ発生を説明できない意識も、神経細胞の電気的なやり取りがまとまっていった先にあるものと理解すればよいのではと。自己複製を目的とする生命が、環境に反応するために神経細胞を進化させ、結果的に意識が生まれる。逆に言うと自律的でなく、外部電力でアルゴリズムを動かすだけの機械に意識は生まれないと。生命の起原に量子論ってトンデモと思っていたのになぁ…。

鏡明は『物語要素事典』。良さそうだけど28,600円。いやすごいわ、国書刊行会。

青山南は「消えたオリーブオイル」。イスラエル料理にはパレスチナ発の料理も含まれ、そのパレスチナではオリーブの木が破壊されているらしい。いよいよイスラエルはいかんね。

べつやくれいは『古代ギリシャのリアル』。ギリシャ神話の神様の下世話な話らしい。面白そう。ちなみにゼウスはいろんな地方の神様の話を寄せ集めたからおかしなことになったのだと聞いたが真偽不明。

読み物作家ガイドはボルヘス。遠くでなんとなく聞こえていた作家さん。『伝奇集』なら手に取らなくて良いかなぁ…。